Il complesso granuloma eosinofilico felino è una delle tre principali sindromi dermatologiche osservate nei gatti, insieme alla dermatite miliare e all’alopecia autoindotta.

Autore : William Bordeau

Cabinet VetDerm

1 avenue Foch 94700 MAISONS-ALFORT

Più passa il tempo, più il termine complesso granuloma eosinofilico (CGE) felino e i vari elementi che lo compongono appaiono impropri. Sempre più spesso, si propone quindi di evitare di parlare di placche eosinofiliche, di granuloma eosinofilico e di ulcera atona. Infatti, si tratta dell’associazione di termini clinici e istologici che, d’altra parte, non riflettono pienamente la realtà.

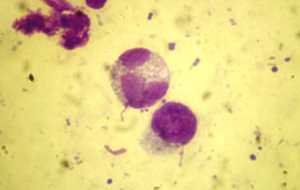

Gli eosinofili sono tra le cellule meno studiate, sia negli animali domestici che nell’uomo. Inizialmente, l’ipotesi era che intervenissero solo nelle difese immunitarie dell’organismo nei confronti dei parassiti, in particolare gli elminti. Progressivamente, la loro importanza in alcune dermatosi, tra cui le dermatiti allergiche, è stata scoperta. All’inizio, gli eosinofili si trovano nel flusso sanguigno. Poi, per chemiotassi, attraversano i vasi per raggiungere il sito infiammatorio dove vengono attivati. Questa attivazione induce il rilascio di numerose molecole proinfiammatorie e immunomodulatrici. Causano anche il rilascio, in particolare per degranulazione, di molecole citotossiche che possono agire su elminti, batteri, virus e cellule tumorali.

Foto 1 : Eosinofilo di gatto

Il complesso granuloma eosinofilico felino si avvicina alla sindrome di Well, osservata nell’uomo. In particolare perché le punture di alcuni artropodi, così come la presenza di alcuni funghi e l’ingestione di alcuni farmaci, possono causare l’insorgenza di questa sindrome nella specie umana. Tuttavia, come nel gatto, l’eziopatogenesi della sindrome di Well non è completamente nota. Si manifesta con placche eosinofiliche localizzate principalmente alle estremità. Le lesioni possono scomparire spontaneamente. Durante la fase attiva della dermatosi, si nota un’ipereosinofilia.

L’osservazione di una placca, di un granuloma eosinofilico o di un’ulcera atona su un animale permette semplicemente di qualificare la presenza di un complesso granuloma eosinofilico, ma non consente in alcun modo la diagnosi. Infatti, questa affezione può essere secondaria a numerose cause. Quindi, è solo la manifestazione di un processo reattivo in risposta a stimoli vari. Può essere dovuta a una dermatite allergica ad artropodi, a un trofallegene o a un aeroallergenico, ma può anche essere secondaria a una dermatosi infettiva o a una causa chimica. Questo complesso granuloma eosinofilico può anche essere congenita. Tuttavia, in molti casi, è idiopatico. Ma ciò non significa che sia necessariamente necessario trascurare la ricerca di una causa sottostante. Esisterebbe inoltre una predisposizione genetica, il che spiegherebbe in particolare che, anche se molti gatti presentano una dermatite allergica, relativamente pochi sono affetti da un complesso granuloma eosinofilico.

Questo complesso può manifestarsi con una placca o un granuloma. Si tratta di lesioni eritematose, sode e alopeciche. Possono essere osservate in molti punti del corpo. I granulomi sono generalmente lineari e di solito localizzati nella regione caudale delle cosce. Esiste anche una variante buccale e un’altra mentoniera, che non sono lineari. Il granuloma appare piuttosto nei giovani gatti, e la placca nell’animale adulto.

Foto 2 : Granuloma eosinofilico

Il complesso granuloma eosinofilico può anche manifestarsi con un’ulcera di aspetto lucido, senza sanguinamento, con una colorazione che va dal giallo al marrone. Si osserva a livello del labbro superiore e spesso inizia di fronte a un canino. Può essere unilaterale o bilaterale e simmetrica. Questa ulcera è indolore e non pruriginosa, a differenza delle placche e dei granulomi che possono causare un prurito a volte intenso. Quando c’è, si osservano anche delle erosioni su queste lesioni. Inoltre, è possibile che placche e granulomi esistano contemporaneamente sullo stesso animale.

Foto 3 : Ulcera atona

Queste lesioni possono persistere, ma anche scomparire spontaneamente. Ciò testimonia semplicemente l’ignoranza di questa sindrome e la pluralità delle cause sottostanti.

Attualmente esiste una controversia sull’inclusione o meno della dermatite miliare e della dermatite allergica dovuta a punture di zanzare nel complesso granuloma eosinofilico, poiché esistono somiglianze dal punto di vista istopatologico.

L’identificazione di una causa sottostante è una necessità. Inizialmente, è importante confermare il complesso granuloma eosinofilico. Viene quindi eseguita una citologia cutanea sulle lesioni per dimostrare la presenza di eosinofili. È anche possibile osservare neutrofili degenerati e batteri intracellulari o extracellulari in numero più o meno grande. In caso di dubbio, vengono eseguite biopsie cutanee. Parallelamente, è essenziale escludere tutte le dermatosi incluse nella diagnosi differenziale. Sebbene sia estremamente vasta, è opportuno tenere conto soprattutto della forma del complesso granuloma eosinofilico (placca, granuloma o ulcera) e della localizzazione delle lesioni.