Dans mon dernier bulletin, j’expliquais comment la présence de déterminants glucidiques (CCD) à réactivité croisée sur les allergènes des plantes et des hyménoptères pouvait affecter les résultats des tests sérologiques IgE. J’ai décidé de continuer sur le thème saisonnier des pollens pour consacrer les trois prochains bulletins aux allergènes de pollens de graminées, de mauvaises herbes (ivraies) et d’arbres.

Thierry Olivry, DrVet, PhD, DipECVD, DipACVD

Professeur-chercheur en immunodermatologie

NC State University College of Veterinary Medicine, Raleigh, Caroline du Nord, États-Unis

Conseiller scientifique et consultant en dermatologie et allergie

Nextmune, Stockholm, Suède

Point de vue numéro 10

Chers lecteurs,

Déjà ma 10ème newsletter, le temps passe vite !

Beaucoup de choses ont été publiées ces dernières années sur l’identification de leurs allergènes moléculaires et de leurs réactivités croisées, et j’ai pensé que nos lecteurs seraient intéressés par une mise à jour sur ce sujet. À l’approche de la saison des allergies au pollen de graminées, examinons ces allergènes.

À propos des graminées…

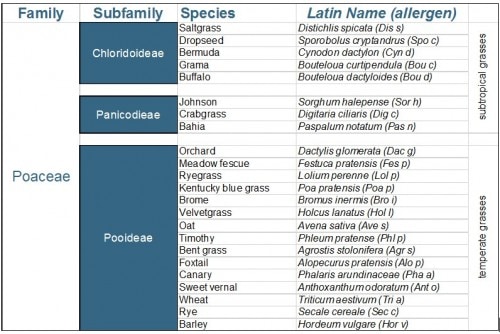

Il est évident que les graminées (de la famille des Poaceae) sont présentes presque partout dans le monde. Dans les pays à climat tempéré (comme la plupart de l’Europe et de l’Amérique du Nord), les graminées de la sous-famille des Pooideae prédominent. Pour certains représentants des différentes sous-familles d’herbes, regardez l’encadré à la fin de ce bulletin.

Comme vous le savez sûrement déjà, les graminées tempérées pollinisent normalement entre mai et août, avec un pic en juin et juillet. Dans les climats les plus septentrionaux, la saison de pollinisation commencera évidemment plus tard, chevauchant celle de certaines mauvaises herbes allergèniques. Au contraire, dans les régions méridionales, la pollinisation commence plus tôt et coïncide alors avec celle de certains arbres à floraison tardive.

Dans les régions subtropicales, les graminées des sous-familles Panicodieae et Chloridoideae (voir encadré à la fin) pollinisent toute l’année.

À propos des allergènes de graminées

Chez les humains, la réactivité croisée des IgE parmi les allergènes de graminées est connue depuis des décennies, ce qui signifie que la sensibilisation aux allergènes d’une espèce de graminées est susceptible de déclencher une sensibilisation — et souvent une allergie clinique — à d’autres graminées. Cette réactivité croisée proéminente provient d’allergènes communs partagés entre plusieurs espèces de graminées, surtout s’ils appartiennent à la même sous-famille (voir encadré).

Parmi les Pooideae, les allergènes sont mieux caractérisés pour la fléole des prés (Timothy grass, Phleum pratense), pour laquelle dix allergènes de Phl p sont officiellement reconnus.

Les allergènes de « groupe 1 » (Phl p 1 de Phleum pratense, Lol p 1 de Lolium perenne, etc.) sont des protéines porteuses de CCD de la famille bêta-expansine. Les allergènes de la famille du groupe 1 sont communs à toutes les graminées, et on croit qu’ils sont à l’origine de l’allergie au pollen de graminées chez les humains. Ceci explique donc pourquoi 80 à 90 % des patients humains allergiques aux graminées sont sensibilisés aux allergènes du groupe 1.

À partir de cette première sensibilisation (continuons à utiliser les allergènes de Phleum comme principal exemple de graminée), la réponse en IgE passera normalement à Phl p 4 (enzyme de pont de berbérine) et à Phl p 5 (ribonucléase), puis à Phl p 2 et 3 (protéines semblables à des expansines) et, enfin et plus rarement, aux allergènes mineurs Phl p 12 (profiline) et Phl p 7 (polcalcine).

Curieusement, la ribonucléase (allergène du groupe 5) ne semble pas allerg¡enique chez les graminées subtropicales ; elle est donc assez spécifique de la sensibilisation aux graminées tempérées de la famille des Pooideae.

En général, les pollens des graminées subtropicales des Choridoideae et des Panicoideae ont une réactivité croisée limitée avec ceux des graminées Pooideae, et cette réactivité croisée est principalement due aux allergènes des groupes 1 et 4.

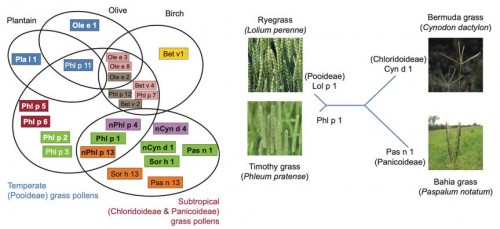

Bien que les bêta-expansines du groupe 1 semblent spécifiques aux allergènes de graminées — et des céréales — , d’autres familles de protéines (p. ex., les profilines, les polcalcines, etc.) sont largement conservées sur le plan de l’évolution et, à ce titre, elles sont la source de réactivité croisée, non seulement parmi les graminées, mais aussi, entre les graminées, les arbres, les ivraies, et les plantes alimentaires (céréales, fruits) ! Pour illustrer ce point, j’inclus ci-dessous un schéma montrant une partie de la réactivité croisée entre les familles d’allergènes.

Légende :

les allergènes en caractère gras sont des allergènes majeurs pour les humains (c’est-à-dire reconnus par > 50 % des patients sensibilisés à la source d’allergènes). Les boîtes de même couleur représentent les protéines de la même famille. Les bêta-expansines sont en vert; les profilines sont en brun et les polcalcines en rose (d’après Matricardi et coll., EAACI Molecular Allergology Users’ Guide. Pediatric Allergy and Immunology, 2016).

Une connaissance de base des familles d’allergènes moléculaires est importante pour que les allergologues comprennent les réactivités croisées et les expliquent à leurs patients. En outre, des études récentes ont montré que la sensibilisation des patients humains à des familles spécifiques d’allergènes reflète l’évolution de leur maladie et de leurs symptômes. Par exemple, l’acquisition d’une sensibilisation à Phl p 5, au-delà de celle contre Phl p 1, indiquera souvent des signes cliniques plus graves et la transition probable de la rhinite allergique à l’asthme. De même, la sensibilisation à la profiline de Phl p 12 est souvent associée à un syndrome d’allergie orale aux fruits et légumes (p. ex., pomme, céleri, etc.).

Et les chiens sensibles aux graminées?

Depuis des décennies, les cliniciens vétérinaires ont également remarqué que les chiens ont rarement des réactions intradermiques positives ou IgE sérique spécifique à un seul extrait de graminée. En revanche, il y aura souvent une co-réactivité à de multiples types de graminées provenant de sous-familles identiques ou différentes ou même une co-sensibilisation simultanée aux pollens d’arbres ou d’ivraies. Une documentation de cette association peut être trouvée ici.

Il y a vingt ans, j’ai eu accès aux données de milliers de chiens chez lsquels des niveaux spécifiques d’IgE de plusieurs espèces de graminées ont été corrélés par rapport aux niveaux d’IgE d’autres herbacées testées. La co-réactivité — à des niveaux égaux — entre les graminées était remarquable! Par exemple, un chien avec un niveau particulier d’IgE spécifique contre la fétuque des prés (Festuca pratensis) avait souvent le même niveau d’IgE contre la fléole et les autres graminées!

Malheureusement, aucune des études publiées jusqu’à présent ne nous a permis de différencier si les chiens étaient co-sensibilisés contre chaque espèce de graminées, ou si nous étions simplement confrontés à une réactivité croisée profonde entre les allergènes protéiques (comme on le voit chez les humains) ou entre les DGRC partagés (voir notre bulletin précédent).

Malheureusement, à l’heure actuelle, l’identification moléculaire des allergènes d’herbe chez les chiens semble limitée à un seul article (ici). Dans cette étude, le Dr. Martins et ses collègues ont caractérisé la réponse IgE chez 16 chiens présentant des réactions intradermiques positives au dactyle (Dactylis glomerata) et à la fléole (Phleum pratense). Cette étude a établi que les profils de sensibilisation variaient entre les chiens, certains reconnaissant un seul allergène, tandis que d’autres avaient des IgE ciblant plusieurs protéines. Même si les allergènes n’ont pas été caractérisés par spectrométrie de masse, en fonction de la fréquence de la reconnaissance des allergènes, leurs points isoélectriques, et poids moléculaire, il semble juste de supposer que les principaux allergènes d’herbe pour les chiens sont probablement très semblables à ceux des humains (allergènes des groupes 1, 2, 4 et 5). En outre, la similitude apparente entre la plupart des allergènes de Dactylis et de Phleum laisse supposer une réactivité croisée probable entre eux, mais il existe des allergènes qui sembleraient uniques à une espèce d’herbe.

Conséquences cliniques

Chez l’homme, les allergènes de pollen de graminées sont très croisant, en particulier parmi les graminées de la même sous-famille; les données existantes suggèrent qu’un phénomène similaire existe probablement chez les chiens. Lorsqu’on est en présence de multiples sensibilisations aux pollens de graminées lors de tests sérologiques (après le blocage du CCD, évidemment) ou intradermiques, il semble logique de ne choisir pour l’immunothérapie que seulement un ou deux représentants de chacune des trois sous-familles (en fonction de l’exposition la plus probable). On espère que de futures études caractériseront pleinement les allergènes de pollens de graminées chez les chiens et les chats, de sorte que les cliniciens disposeraient enfin d’outils pour mieux sélectionner les allergènes pour l’immunothérapie en fonction de leur potentiel de réactivité croisée.

Respectueusement soumis,

Encadré : sous-familles d’herbe et certains de leurs représentants