A l’occasion du dernier congrès mondial de dermatologie, notre consoeur, Vanessa Schmidt, qui exerce à l’université de Liverpool, est revenue sur les alopécies féline spontanées, plus rares que les auto-induites et dont le diagnostic étiologique est parfois complexe.

L’alopécie féline spontanée est un phénomène relativement rare qui se caractérise par une absence de poils non attribuable à un autotraumatisme. Divers processus inflammatoires et non inflammatoires peuvent être en cause, rendant son diagnostic complexe et exigeant une approche systématique et dichotomique. Comprendre les mécanismes responsables nécessite une anamnèse détaillée, un examen clinique approfondi et une série d’investigations complémentaires judicieusement sélectionnées.

1 Diagnostic Différentiel de l’Alopécie Féline Spontanée : L’importance de l’anamnèse et de l’examen Clinique

Le diagnostic différentiel de l’alopécie féline spontanée repose sur une démarche rigoureuse, commençant par l’anamnèse et l’examen clinique. L’objectif initial est d’établir si l’alopécie est réellement spontanée ou si elle résulte d’un autotraumatisme.

1.1 Exclusion de l’autotraumatisme : Une étape critique

Avant toute autre considération étiologique, il est crucial d’écarter formellement l’autotraumatisme. L’interrogatoire du propriétaire doit être précis et exhaustif, portant sur plusieurs points clés :

- Présence de poils dans l’environnement l’environnement domestique (meubles, tapis, etc.). Une quantité importante de poils retrouvés en dehors du pelage du chat suggère un autotraumatisme.

- Qualité du pelage et traces de salive : Évaluation de la qualité générale du pelage (pelage épars, pelage clairsemé, zones de pelage anormalement court ou absence de poils) et recherche de traces de salive excessive sur la peau.

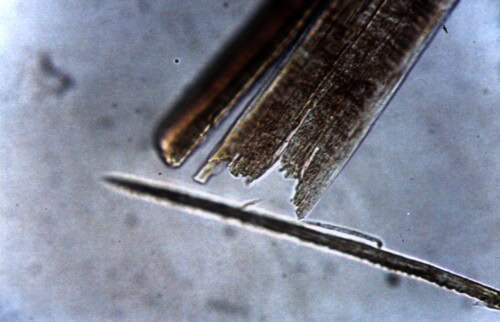

- Trichogramme : L’analyse microscopique des poils (trichogramme) permet d’identifier des fractures pilaires, des anomalies de la structure du poil (anomalies de la cuticule, du cortex ou de la médulla).

Pjhoto 1 : Trichogramme montrant un poil cassé

Mais l’absence de ces signes ne suffit pas à éliminer un autotraumatisme. Un chat peut être extrêmement discret et les signes peuvent être subtils ou transitoires.

1.2 Caractérisation de l’Alopécie : Localisation, étendue et symétrie

La description précise de l’alopécie est un élément clé de l’orientation diagnostique. Plusieurs aspects doivent être notés :

- Localisation : L’alopécie est-elle localisée à la tête, aux flancs, au ventre, aux pattes, à la queue, ou est-elle généralisée ? Une localisation particulière peut suggérer des causes spécifiques. Par exemple, une alopécie faciale peut être liée à une dermatophytose, tandis qu’une alopécie symétrique du tronc peut être associée à une endocrinopathie.

- Étendue : L’alopécie est-elle partielle, totale, focale (localisée à une petite zone), multifocale (plusieurs zones distinctes), ou diffuse (répartie sur une large surface) ? L’étendue de l’alopécie renseigne sur la sévérité et l’étendue de la maladie sous-jacente.

- Aspect : L’aspect de l’alopécie est-il régulier, irrégulier, symétrique ou asymétrique ? Des motifs irréguliers suggèrent des affections cutanées localisées et externes (infections, allergies, parasites), tandis que des motifs symétriques sont plus souvent associés à des maladies systémiques (endocrinopathies, maladies métaboliques).

L’âge du chat au moment de l’apparition des symptômes est également crucial. Certaines conditions, comme les alopécies congénitales, apparaissent chez les jeunes chats, tandis que les endocrinopathies touchent plus fréquemment les chats d’âge moyen à âgé.

1.3 L’Anamnèse : Des informations essentielles pour poser un diagnostic étiologique

L’anamnèse joue un rôle primordial dans l’orientation diagnostique. Il est important de recueillir méthodiquement les informations suivantes :

- Exposition à des agents infectieux : Tout antécédent de contagion ou de zoonose (par exemple, contact avec d’autres chats malades, séjour dans un chenil ou un refuge, exposition à des animaux sauvages) doit être soigneusement exploré.

- Antécédents de voyage : Des voyages récents peuvent exposer le chat à des maladies exotiques et doivent être pris en compte.

- Signes cliniques évoquant une maladie systémique : Recherche de signes cliniques suggérant une maladie systémique (perte de poids, léthargie, polyurie, polydipsie, polyphagie, vomissements, diarrhée…) qui pourrait être à l’origine de l’alopécie. Par exemple, une perte de poids importante associée à une alopécie peut évoquer une maladie néoplasique.

- Historique médicamenteux : Les antécédents médicamenteux sont essentiels pour identifier les possibles réactions d’hypersensibilité ou les effets secondaires médicamenteux pouvant causer une alopécie. Une corticothérapie prolongée, par exemple, peut induire une alopécie atrophique.

2. Approche Diagnostique

Après une anamnèse détaillée et un examen clinique rigoureux, des examens complémentaires sont nécessaires pour affirmer ou infirmer les hypothèses diagnostiques.

2.1 Examens complémentaires immédiats : Cytologie, Culture et Analyses Hématologiques

Les investigations initiales comprennent :

- Cytologie : L’examen cytologique d’un prélèvement cutané permet de mettre en évidence des micro-organismes (bactéries, levures, parasites) ou des cellules inflammatoires. Une cytoponction ganglionnaire peut également être utile, particulièrement en cas de suspicion de lymphome.

- Culture mycologique : En cas de suspicion de dermatophytose, une culture fongique sur milieux appropriés est indispensable pour isoler et identifier le dermatophyte responsable. L’utilisation d’un éclairage de Wood peut faciliter l’identification préliminaire des dermatophytes fluorescents comme Microsporum canis. La PCR peut également être utilisée pour détecter l’ADN fongique.

- Analyses hématologiques : Une hématologie complète permet de rechercher des anomalies sanguines qui pourraient suggérer une maladie systémique ou un déficit immunitaire.

- Biochimie sanguine : Un profil biochimique complet fournit des informations sur le fonctionnement des différents organes (foie, reins…) et permet de détecter d’éventuelles anomalies métaboliques.

- Analyse d’urine : L’analyse d’urine est cruciale dans l’évaluation de la fonction rénale et de la présence de potentielles infections urinaires. Une analyse cytologique et bactériologique peuvent également révéler des informations utiles.

- Tests hormonaux : En cas de suspicion d’endocrinopathie (hyperthyroïdie, hypothyroïdie, hypercorticisme), des tests hormonaux spécifiques sont nécessaires. L’évaluation de la fonction thyroïdienne, de la concentration de cortisol et de l’insuline est souvent utile dans ce cadre.

2.2 Examens complémentaires retardés et semi-retardés : Histopathologie et Imagerie

Si les investigations initiales ne permettent pas de poser un diagnostic, des investigations plus avancées sont nécessaires.

- Histopathologie : L’examen histologique d’un échantillon de peau biopsié est crucial pour analyser la structure tissulaire, identifier les types de cellules inflammatoires présentes, caractériser les lésions, et confirmer ou infirmer le diagnostic. L’analyse histopathologique peut mettre en évidence des modifications typiques de certaines maladies cutanées spécifiques.

- Imagerie : En fonction de la suspicion clinique, l’imagerie médicale (radiographie, échographie, tomodensitométrie, IRM) peut être requise pour détecter des tumeurs ou des anomalies d’organes. L’échographie abdominale est particulièrement importante dans le diagnostic des néoplasies pancréatiques ou biliaires fréquemment associées à l’alopécie paranéoplasique.

4 Étiologies des alopécies non auto-induites

La classification de l’alopécie spontanée en causes inflammatoires et non inflammatoires, bien qu’utile, ne doit pas occulter la possibilité de chevauchement entre ces catégories, notamment en fonction de la chronologie et de l’évolution de la maladie.

4.1 Causes Inflammatoires

Les causes inflammatoires de l’alopécie spontanée chez le chat impliquent une infiltration de cellules inflammatoires au sein des follicules pileux et des structures annexes. Plusieurs affections sont fréquemment rencontrées :

Dermatophytose: Principalement causée par Microsporum canis, cette mycose hautement contagieuse présente un potentiel zoonotique significatif. Les signes cliniques sont variables, allant de plaques alopéciques localisées, souvent accompagnées de squames, de croûtes et de prurit, à des formes plus généralisées. La localisation prédominante sur la tête, le visage, les oreilles, les pattes et la queue est fréquente, mais des atteintes plus diffuses sont possibles. Certaines races, comme les Persans et les Maine Coons, semblent prédisposées. Le réservoir de l’infection inclut les chats cliniquement atteints, les porteurs sains, et les spores environnementales qui peuvent rester viables pendant plusieurs mois. L’examen au microscope (examen direct, trichogrammes), la culture fongique et la PCR sont les examens de référence pour confirmer le diagnostic. L’utilisation de la lampe de Wood, bien souvent préconisée pour la détection rapide de la fluorescence, doit cependant être interprétée avec prudence, car la fluorescence n’est pas toujours présente et peut être faussement négative selon le type de dermatophytes.

Photo 2 : Teigne féline extensive

Démodécie: Causée par Demodex cati, ce parasite, en revanche, est rare chez le chat, généralement associé à une immunosuppression sous-jacente. Des infections par le virus de l’immunodéficience féline (FIV), le virus de la leucémie féline (FeLV), le diabète sucré, l’hypercorticisme, ou encore un carcinome épidermoïde in situ (BISC) peuvent constituer des facteurs prédisposants. Les lésions sont souvent localisées à la tête, aux oreilles ou au cou, caractérisées par une alopécie, un érythème, des croûtes et des squames. Le prurit est variable. L’immunosuppression entraîne une prolifération anarchique du parasite, conduisant à une plus grande extension des lésions. Le diagnostic repose sur la mise en évidence du parasite par grattage cutané profond et examen microscopique.

Dermatite Exfoliative Associée au Thymome: Syndrome paranéoplasique rare, il se manifeste par une érythrodermie exfoliative généralisée, précédant souvent les signes systémiques associés au thymome. La physiopathologie implique une activation de lymphocytes T autoréactifs. Une alopécie souvent généralisée s’associe à un important prurit secondaire aux lésions si celles-ci sont infectées. Le diagnostic nécessite une biopsie cutanée et une imagerie thoracique pour la recherche de la tumeur primitive.

Autres dermatoses inflammatoires: D’autres affections inflammatoires peuvent se manifester par une alopécie, parmi lesquelles la folliculite, l’adénite sébacée, le pyoderma (infection bactérienne de la peau), ou encore les lymphomes cutanés. Chaque affection possède ses caractéristiques cliniques et histopathologiques spécifiques qui guident le diagnostic différentiel.

4.2 Causes Non Inflammatoires

Les causes non inflammatoires résultent souvent de dysfonctionnements du cycle pilaire ou d’anomalies de la synthèse des composants du follicule pileux :

-

Alopécie Paranéoplasique: Affection rare, souvent associée à des tumeurs pancréatiques ou des voies biliaires. Elle se caractérise par une alopécie généralisée, une peau brillante et parfois une atteinte des coussinets. Des signes systémiques tels que perte de poids et polyphagie sont fréquents. Le diagnostic repose sur l’imagerie abdominale et l’histologie cutanée montrant une atrophie folliculaire.

-

Hypercorticisme (Maladie de Cushing): Fréquemment d’origine hypophysaire (adénome hypophysaire), il est souvent associé à un diabète sucré insulinorésistant. L’alopécie est fréquemment troncale, la peau est fragile et sujette aux déchirures et aux ecchymoses. Des signes cliniques systémiques, tels que polyurie, polydipsie, polyphagie, amaigrissement, sont prédominants. Le diagnostic repose sur des dosages hormonaux (ACTH, cortisol) et parfois sur des tests de stimulation ou de suppression.

-

Hypothyroïdie: Moins fréquente que l’hypercorticisme, elle peut induire une alopécie diffuse et une peau sèche. D’autres signes cliniques, comme une léthargie, une obésité, une bradycardie, sont également retrouvés. Le diagnostic repose sur le dosage sanguin de l’hormone thyroïdienne (T4).

- Autres causes non inflammatoires: D’autres causes moins fréquentes d’alopécie non inflammatoire existent, comme les alopécies congénitales, les dysplasies des glandes sébacées, ou encore le télogène effluvium (chute de poils en phase télogène).

5 Cas Cliniques Illustrant l’Approche Diagnostique

Les exemples suivants illustrent la démarche diagnostique dans des cas d’alopécies félines spontanées.

5.1 Cas 1 : Sylvester, un Chat avec Dermatophytose Généralisée

L’histoire de Sylvester souligne l’importance d’une exploration systématique, même en présence de symptômes apparemment simples. La dermatophytose, bien qu’initialement localisée, peut évoluer vers une forme généralisée, notamment chez les chats immunodéprimés. Son hyperthyroïdie et son insuffisance rénale ont également joué un rôle dans la sévérité de sa condition. Une surveillance étroite de ces paramètres est essentielle pour la gestion optimale de son traitement. L’efficacité du traitement antifongique combiné au traitement des affections sous-jacentes met en lumière la nécessité d’une approche multimodale dans la gestion de ce type de cas clinique.

5.2 Cas 2 : Buster et le Demodex cati Associé à un Lymphome

Le cas de Buster met en évidence l’impact de l’immunosuppression sur la présentation clinique des affections cutanées. L’immunodépression induite par le lymphome et la chimiothérapie a favorisé le développement d’une infestation par Demodex cati, habituellement commensale et non pathogène chez le chat immunocompétent. Ce cas souligne l’importance de tenir compte du statut immunitaire lors de l’interprétation des résultats et de la mise en place d’un traitement.

5.3 Cas 3 : Stanley et la Dermatite Exfoliative Non Associée à un Thymome

Le cas de Stanley illustre l’importance de la biopsie cutanée dans le diagnostic précis des dermatites exfoliatives. Bien que la dermatite exfoliative soit souvent associée à un thymome, elle peut survenir dans d’autres contextes. L’exclusion d’un thymome par imagerie souligne l’importance d’une approche diagnostique complète et rigoureuse, intégrant plusieurs techniques d’investigation. La description détaillée de l’histopathologie et des résultats d’imagerie est essentiel dans l’évaluation de ce cas.

5.4 Cas 4 : Chloé et l’Alopécie Paranéoplasique

L’alopécie paranéoplasique est une manifestation cutanée rare mais importante de certaines tumeurs malignes. Chez Chloé, l’association de l’alopécie avec des signes systémiques comme la perte de poids, la diarrhée, la polyphagie, et la léthargie a orienté le diagnostic vers une néoplasie sous-jacente, révélée par l’échographie. L’utilisation de l’échographie ou d’autres techniques d’imagerie médicale est essentielle dans l’évaluation et la prise en charge de l’alopécie paranéoplasique.

5.5 Cas 5 : Hypercorticisme Iatrogène et Effets Secondaires

L’hypercorticisme iatrogène, induit par une corticothérapie prolongée ou mal gérée, est une cause importante d’alopécie atrophique non prurigineuse, soulignant la nécessité de surveiller attentivement les effets secondaires des traitements à base de corticoïdes. Une corticothérapie à court terme est souvent nécessaire, mais doit être suivie d’un sevrage progressif et contrôlé pour éviter les complications. Le cas clinique décrit illustre son impact distinctif et doit ainsi être considéré au cours du diagnostic différentiel.

6. Conclusion et Recommandations

Les alopécies félines spontanées constituent un défi diagnostique majeur. Une approche méthodique, intégrant une anamnèse détaillée, un examen clinique complet et une combinaison judicieuse d’investigations complémentaires, est essentielle pour établir un diagnostic précis et mettre en place un traitement adapté. L’âge du chat, la localisation, l’étendue et la symétrie de l’alopécie, la présence ou l’absence de prurit, ainsi que les antécédents médicaux du chat sont des éléments d’information clés. Les cas cliniques présentés illustrent la complexité du diagnostic différentiel et soulignent la nécessité d’adapter la stratégie diagnostique en fonction des signes cliniques. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour améliorer la compréhension des mécanismes impliqués dans certaines alopécies et optimiser leur prise en charge.