Malassezia ist eine natürlich auf der Haut und den Schleimhäuten von Hunden und Katzen vorkommende Hefe. Bei zugrunde liegenden Erkrankungen kann sie sich vermehren und Hautprobleme (Dermatitis, Otitis, Paronychie) verursachen. Die Diagnose ist einfach mittels Zytologie, aber die Behandlung erfordert einen ganzheitlichen Ansatz, einschließlich der Identifizierung und Behandlung der zugrunde liegenden Ursache.

Einleitung

Malassezia ist eine Gattung kommensaler Hefen auf der Haut und den Schleimhäuten von Hunden und Katzen. Sie können sich bei bestehender Grunderkrankung vermehren und sekundäre Dermatitis, Otitis externa oder Paronychie verursachen. Da allergische Dermatitis eine der häufigsten Grunderkrankungen ist, ist oft eine diagnostische Abklärung angezeigt. Katzen können verschiedene andere Grunderkrankungen haben, insbesondere wenn die Malassezia-Dermatitis generalisiert ist. Dieser Artikel gibt einen Überblick über das klinische Bild, zugrunde liegende Komorbiditäten, diagnostische Überlegungen und die Behandlung der Malassezia-Dermatitis bei Hunden und Katzen, unter Berücksichtigung neuer Erkenntnisse zur Antimykotika-Resistenz.

Physiopathologische Aspekte der Malassezia-assoziierten Erkrankung

Metabolismus von Malassezia

Alle Malassezia-Arten, einschließlich M. pachydermatis, sind lipophil und benötigen eine exogene Lipidquelle für ihr Wachstum. Die Hauptlipidquellen auf der Haut sind Triglyceride und freie Fettsäuren, die von den Talgdrüsen produziert werden. Cholesterin und Cholesterinester werden während des natürlichen Zellumsatzes und der Degeneration von Keratinozyten gebildet. Diese Hautlipide beeinflussen das Hefewachstum positiv.

Malassezia kann auch Phospholipide assimilieren und organischen und anorganischen Stickstoff nutzen. Stickstoffquellen können zur Bildung von Indol-Alkaloiden führen, die beim Menschen als Liganden für den Arylhydrocarbon-Rezeptor (AhR) dienen und so die Funktion verschiedener Zellen, die diesen Rezeptor exprimieren, beeinflussen und verschiedene biologische Reaktionen im Zusammenhang mit Entzündungen, Immunhomöostase, Hautpathologie, Hautmikroflora und Karzinogenese modulieren. Das In-vitro-Wachstum von Malassezia kann durch Zugabe von Asparagin, Pyridoxin oder Thiamin stimuliert werden. Malassezia kann keine Zucker verstoffwechseln, aber M. pachydermatis ist in der Lage, bestimmte Kohlenhydrate wie Mannit, Glycerin und Sorbit zu assimilieren.

Adhärenz von Malassezia

Die Interaktion von Malassezia mit Keratinozyten ist der grundlegende Ausgangspunkt für die Invasion des Wirts durch die Hefe. Die In-vitro-Adhärenz von M. furfur und M. pachydermatis an Keratinozyten erreicht nach etwa 2 Stunden einen Höhepunkt. Trypsinempfindliche Zelloberflächenproteine/-glykoproteine spielen ebenfalls eine Rolle bei der Adhärenz von Hunde-Keratinozyten. Darüber hinaus zeigte eine In-vitro-Studie, dass Malassezia Glykosaminoglykane (GAGs) als Oberflächenrezeptoren nutzt, um sich an Keratinozyten, aber nicht an dermale Fibroblasten zu binden.

Wie Malassezia mit Melanozyten interagiert, ist nicht vollständig geklärt, obwohl gezeigt wurde, dass ihre Metaboliten, insbesondere Azelainsäure, Lipoperoxide und Malassezin, aufgrund ihres zytotoxischen und apoptotischen Potenzials eine wichtige Rolle spielen. Dies könnte den depigmentierten bis hypopigmentierten Typ der menschlichen Pityriasis versicolor erklären. Die Anzahl der Melanozyten scheint in der erkrankten Haut jedoch nicht betroffen zu sein; vielmehr unterscheiden sich die Menge an Melanin in den Melanosomen und die Verteilung der Melanosomen in der Haut.

Immunantwort auf Malassezia

Malassezia kann sich in der Hornschicht, der äußersten Schicht der Epidermis, vermehren, was zur Akkumulation verschiedener Metaboliten und Allergene führt. Epidermale Langerhans-Zellen und Keratinozyten erkennen Malassezia-Antigene, was zur Bildung spezifischer antimikrobieller Peptide und Zytokine führt, die entweder einen “neutralen” kommensalen Zustand (Il-10, TGF-β) oder eine Entzündungsreaktion (Il-1, Il-6, Il-8, TNFα) auslösen. Darüber hinaus wandern epidermale Langerhans-Zellen (und dermale dendritische Zellen, wenn Antigene durch die Epidermis in die Dermis gelangen) zu regionalen Lymphknoten, stimulieren naive T-Helfer-Lymphozyten zur Proliferation und Differenzierung in Th1- und/oder Th2-Zellen je nach Zytokinprofil (Il-12, Il-4, Il-13). Aktivierte B-Lymphozyten differenzieren zu Plasmazellen und produzieren je nach ihren Co-Stimulationsfaktoren verschiedene Antikörper (IgG oder IgE). Il-2 und IFNγ induzieren IgG, während Il-4 und Il-13 zu einer IgE-Antikörperantwort führen. IgG kann schützend sein, während IgE zu Sensibilisierung und Mastzellaktivierung führen kann.

Malassezia-Arten

M. pachydermatis ist die vorherrschende Art auf der gesunden Haut von Hunden und Katzen, obwohl sie bei Katzen im Vergleich seltener isoliert wird. Andere Arten wurden bei Hunden gemeldet, darunter M. sympodialis, M. furfur, M. obtusa, M. restricta, M. arunalokei, M. nana, M. slooffiae und M. globosa. Bei Katzen wurden M. furfur, M. yamatoensis, M. japonica, M. dermatis, M. nana, M. obtusa, M. slooffiae, M. sympodialis und M. restricta berichtet. Insgesamt sind diese anderen Arten bei Katzen tendenziell häufiger als bei Hunden.

Klinisches Bild der Malassezia-Dermatitis

Rassedisposition

Malassezia-Dermatitis ist bei Hunden häufig, bei Katzen jedoch selten. Es gibt keine klare Geschlechts- oder Altersprädisposition. Bei Hunden haben der West Highland White Terrier, der Amerikanische Cocker Spaniel, der Dackel, der Boxer, der Pudel, der Englische Setter, der Australian Silky Terrier, der Shih Tzu und der Basset Hound ein erhöhtes Risiko für Malassezia-Dermatitis. Bei Katzen haben der Devon Rex und der Sphynx eine hohe Kolonisationslast von Malassezia, was sie für ölige Seborrhoe und Malassezia-assoziierte Hauterkrankungen prädisponiert.

Grunderkrankungen

Malassezia verursacht in der Regel eine oberflächliche Dermatitis, Otitis externa und/oder Paronychie. Bei Hunden tritt dies als Folge von Ektoparasiten, Allergien (Flohstich-Hypersensibilität, atopische Dermatitis durch Futter und Umwelt), Endokrinopathien (Hyperadrenokortizismus, Hypothyreose, Diabetes mellitus), oberflächlicher Pyodermie, Keratinisierungsstörungen oder, selten, Autoimmunerkrankungen auf. All diese Erkrankungen verändern das Hefemilieu in positiver Weise. Bei Katzen sind allergische Dermatitis, feline Leukämievirus-Infektion (FeLV), feline Immundefizienzvirus-Infektion (FIV), Thymom-assoziierte exfoliative Dermatitis, superfizielle nekrolytische Dermatitis und paraneoplastische Alopezie gemeldete Auslöser der generalisierten Malassezia-Dermatitis. Andere prädisponierende Faktoren wie Genetik, Umgebungsluftfeuchtigkeit, anatomische Konformation (Hautfaltenbildung) und Medikamentengabe (z. B. immunmodulierende Medikamente) tragen ebenfalls zur Entwicklung der Malassezia-Dermatitis bei Katzen und Hunden bei.

Betroffene Körperbereiche und klinisches Bild

Malassezia-Dermatitis kann lokalisiert oder generalisiert sein. Bei Hunden sind häufig die Ohrmuscheln, die äußeren Gehörgänge, das Maul, der ventrale Hals, die ventralen Körperregionen, die medialen Oberschenkel und die Pfoten betroffen. Bei den meisten Katzen sind die Ohrmuscheln, das Gesicht, das Kinn, der Hals, die Gliedmaßen und der ventrale Abdomen am häufigsten betroffen, während bei Sphynx- und Devon Rex-Rassen hauptsächlich der ventrale Hals, die Achselhöhlen, die Leistenregionen und die Pfoten betroffen sind. Darüber hinaus können die Krallenfalten (bei Katzen) und die Hautfalten (z. B. bei brachyzephalen Rassen) betroffen sein.

Der Juckreiz ist variabel. Hautläsionen umfassen Alopezie, Erythem, Krusten, Schuppung, Lichenifikation und die Ansammlung von Keratosebaceous-Material, während Ohren oder Nägel oft ein übelriechendes, braunes bis schwarzes Exsudat aufweisen. Malassezia-Dermatitis wird in der Regel durch eine primäre Grunderkrankung ausgelöst. Eine definitive Diagnose wird leicht durch direkte Zytologie und Mikroskopie gestellt.

Diagnose und Identifizierung von Malassezia

Direkte Beurteilung und Interpretation

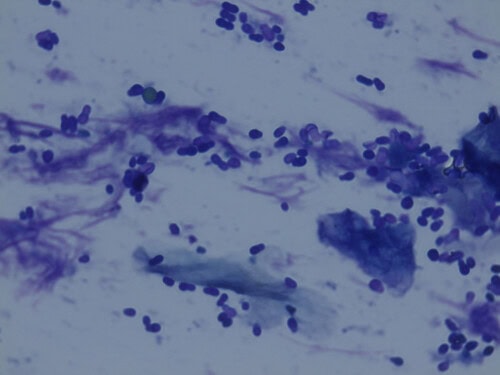

Eine nützliche, praktische und schnelle Methode zur Diagnose der Malassezia-Dermatitis ist die direkte mikroskopische Untersuchung von Klebebandproben, Abklatschpräparaten, Tupfern oder Hautgeschabseln. Zur besseren Visualisierung der Pilzelemente können Kaliumhydroxid oder Spezialfärbungen wie Laktophénolblau, Methylenblau, Gramfärbung oder Fluoreszenzfarbstoffe der klinischen Probe zugesetzt werden. Malassezia ist an ihrer typischen unipolaren, oft breit basierten Knospung erkennbar, die als “Fußabdruck”, “Babuschka” oder “Erdnuss” bezeichnet wird.

Aufgrund vieler Einflussfaktoren gibt es keinen klaren Schwellenwert für die Anzahl der Malassezia-Organismen, die in der Zytologie als pathologisch gelten. Einige Forscher schlagen vor, dass eine Anzahl von mehr als zwei Organismen pro Gesichtsfeld bei starker Vergrößerung (hpf) als abnormal angesehen werden kann. Eine erhöhte Anzahl von Malassezia ohne entzündliche Zellen wird als “Malassezia-Überwucherung” definiert, während das Vorhandensein von entzündlichen Zellen auf eine “Malassezia-Dermatitis” hinweist. Die Autoren empfehlen, die Anzahl der durch Zytologie nachgewiesenen Organismen nicht isoliert zu interpretieren, sondern im Zusammenhang mit der Anamnese und dem klinischen Bild zu betrachten. Zum Beispiel könnten zwei Malassezia-Organismen pro hpf bei einem Patienten mit chronischer trockener Dermatitis mit reichlich keratosebaceösem Schutt und einem ranzigen Geruch relevanter sein als eine höhere Anzahl von Malassezia-Organismen in einem Bereich mit relativ normal aussehender Haut. Jede klinische Läsion oder jeder Juckreiz, der mit einer geringen Anzahl von Malassezia in der Zytologie verbunden ist, sollte ein Hinweis auf eine topische antiseptische Behandlung sein, um zu beurteilen, wie stark die Hefen zu den vorhandenen klinischen Anzeichen beitragen.

Kulturelle Isolierung

Die Kontaktplatten-Technik, bei der eine Agaroberfläche auf die Testoberfläche gedrückt wird, wurde in der Human- und Veterinärmedizin eingesetzt; sie ist praktisch, einfach durchzuführen, schnell und kostengünstig. Malassezia-Kolonien können auf verschiedenen Nährmedien kultiviert werden. Dixon-Agar oder Sabouraud-Dextrose-Agar (SDA), die häufig verwendet werden, können nach 3 bis 7 Tagen Inkubation bei 32-34 °C analysiert werden. Der Kohlendioxidanteil kann die Isolationshäufigkeit und die Koloniezahl bei Verwendung von SDA beeinflussen. Dixon-Agar ist das bevorzugte Medium für Malassezia, da die Lipidzugabe es für lipophile Hefen geeignet macht, wenn andere Arten als M. pachydermatis beteiligt sind. Andere Nährmedien wie Leeming-Notman, Ushijima oder chromogener Candida-Agar, alle mit Lipidkomponenten supplementiert, sind ebenfalls geeignet.

Weitere Kultivierungstechniken für Malassezia umfassen das Sammeln von Hautgeschabseln, trockenen oder feuchten Tupfern und Klebebändern. In einer Hunde-Studie, die die Probenahme mit Klebeband mit der Probenahme mit trockenem Tupfer bei Hunden mit chronischer Dermatitis verglich, erwies sich das Klebeband als die bessere Methode.

Hautbiopsien und Histopathologie

Da Malassezia in zytologischen Proben leicht nachgewiesen werden kann, werden Hautbiopsien in der Regel nicht zur Bestätigung einer Diagnose von Malassezia-Dermatitis durchgeführt. In histologischen Präparaten von Hautbiopsien erkrankter Patienten kann Malassezia aufgrund der Hautvorbereitung und/oder Probenverarbeitung fehlen, oder die Veränderungen können unspezifisch sein. Histologische Veränderungen, die mit Malassezia-Dermatitis verbunden sind, umfassen eine ausgeprägte irreguläre epidermale und infundibuläre Hyperplasie, eine prominente parakeratotische Hyperkeratose, ein diffuses interzelluläres Ödem und lymphozytäre Exozytose, eosinophile Pustulose und eine lymphozytär dominierte perivaskuläre bis interstitielle superfizielle Dermatitis. Falls vorhanden, können Hefen mit unipolarem Knospen an der Oberfläche oder im infundibulären Keratin gefunden werden.

Molekularbiologische Identifizierungsmethoden

Zum schnellen Nachweis von Malassezia und zur Speziesbestimmung wird in der Regel eine DNA-Sequenzanalyse der ribosomalen rRNA-Gene mittels PCR-basierter Methoden durchgeführt. Diese Gene sind zwischen den verschiedenen Malassezia-Arten stark konserviert. Häufig analysierte Gene im rRNA-Gencluster umfassen die Domänen 1 (D1) und 2 (D2) der 26S-Untereinheit, die kleine 18S-Untereinheit sowie die internal transcribed spacer (ITS1, ITS2) und 5.8S Regionen. Weitere nützliche sekundäre Gene sind Chitin-Synthase 2 (CHS2), RNA-Polymerase 1 (RPB1), RNA-Polymerase 2 (RPB2), β-Tubulin, Translations-Elongationsfaktor 1 alpha (EF1-alpha), mitochondriales Cytochrom B (CYTB) und Mini-Chromosomen-Wartungskomplex-Komponente 7 (MCM7).

Behandlung

Allgemeine Überlegungen zur Malassezia-Dermatitis

Die zugrunde liegende Primärursache muss identifiziert und, wenn möglich, korrigiert werden. Je nach Schwere und Verteilung der Hautläsionen kann eine topische Behandlung allein ausreichend sein, oder eine Kombination aus topischer und systemischer Behandlung kann notwendig sein.

Antimykotische Empfindlichkeitstests

Trotz des routinemäßigen Einsatzes oraler Antimykotika in der allgemeinen Praxis werden antimykotische Empfindlichkeitstests von Malassezia-Isolaten in der Veterinärpraxis selten durchgeführt, und es gibt keine Standardisierung bezüglich Methode, Kulturmedium, Inokulumgröße, Inkubationszeit und Endpunktkriterien der minimalen Hemmkonzentrationen (MHK), was die Interpretation von Daten und Empfehlungen erschwert.

Eine italienische Forschungsgruppe bewertete die antimykotische Empfindlichkeit von M. pachydermatis in verschiedenen Medien und kam zu dem Schluss, dass die Kultur in Sabouraud-Dextrose-Brühe mit 1 % Tween 80, eine Inokulum-Stammsuspension von 1-5 × 10^6 KBE/ml und eine Inkubationszeit von 48 Stunden optimal sind. Eine andere Methode unter Verwendung von Christensen-Brühe mit 0,1 % Tween 80 und 0,5 % Tween 40, einer Inokulumgröße von ca. 1-5 × 10^5 Hefezellen/ml und einer Inkubationszeit von 48 Stunden kann als geeignete Alternative angesehen werden.

Dringend erforderlich sind standardisierte internationale Richtlinien für Malassezia-Empfindlichkeitstests, damit antimykotische Empfindlichkeitstests für praktizierende Tierärzte breit angeboten werden können. Dies würde den Nachweis von Malassezia-Isolaten mit erhöhten antimykotischen minimalen Hemmkonzentrationen erleichtern und die Auswahl geeigneter antimykotischer Medikamente für die Behandlung ermöglichen.

Antimykotische Empfindlichkeit

M. pachydermatis, die häufigste Spezies, die für Dermatitis und/oder Otitis externa bei Kleintieren verantwortlich ist, kann eine Azolresistenz aufweisen, wie zwei Studien mit klinischen Isolaten gezeigt haben. Die reduzierte Azol-Empfindlichkeit bei Malassezia kann durch Missense-Mutationen, Aminosäureänderungen, vierfache Tandemduplikation, erhöhte ERG11-Expression, Effluxpumpen-Veränderungen, die durch Überexpression von Genen verursacht werden, die ABC-Transporter (CDR1/CDR2) oder Major Facilitator (MDR1) kodieren, sowie durch Biofilmbildung verursacht werden. Eine ostasiatische Studie an atopischen Hunden, die den E-Test (Sabouaud-Dextrose-Agar mit 0,5 % Tween 40) verwendete, zeigte höhere MHK-Werte für Ketoconazol und Itraconazol, während in einer anderen italienischen Studie, die die CLSI-Referenz-Bouillon-Mikrodilution implementierte, klinische Isolate von erkrankten Hunden intermediäre bis hohe MHK-Werte für Fluconazol, Ketoconazol, Itraconazol, Voriconazol, Miconazol und Posaconazol zeigten, was darauf hindeutet, dass eine Kreuzresistenz gegen mehrere Azol-Antimykotika auftreten kann. Ein Bericht, der das M27-A3-Protokoll verwendete, wies auf eine geringere Empfindlichkeit (hohe MHK) gegenüber Amphotericin B, Clotrimazol, Miconazol, Fluconazol und Nystatin im Zusammenhang mit den M. pachydermatis-Stämmen von erkrankten Hunden hin.

Es gibt einige Berichte bei Hunden, bei denen klinisch ein Therapieversagen aufgrund von Resistenzen vermutet und später in vitro durch antimykotische Empfindlichkeitstests bestätigt wurde. Resistenzen wurden gegenüber gängigen systemischen und topischen Wirkstoffen, einschließlich Itraconazol, Ketoconazol und Clotrimazol (mehrfache Erhöhung der MHK), festgestellt.

Schlussfolgerungen

Malassezia-Dermatitis ist bei Hunden häufig, aber bei Katzen seltener. Bei beiden Arten gibt es Rassedispositionen. M. pachydermatis wird am häufigsten bei erkrankten Hunden und Katzen isoliert. Hautläsionen umfassen Alopezie, Erythem, Krusten, Schuppung, Lichenifikation und die Ansammlung von keratosebaceösem Material, während Ohren oder Nägel oft ein übelriechendes, braunes bis schwarzes Exsudat aufweisen. Der Juckreiz ist variabel. Malassezia-Dermatitis wird in der Regel durch eine primäre Grunderkrankung ausgelöst. Eine definitive Diagnose wird leicht durch direkte Zytologie und Mikroskopie gestellt. Es ist dringend erforderlich, eine standardisierte und kommerziell verfügbare Methodik zur Kultur und Empfindlichkeit zu etablieren, um Behandlungsentscheidungen bei refraktären Erkrankungen zu unterstützen. Bei Patienten mit Malassezia-Dermatitis sollte der Schwerpunkt auf topischer Behandlung und der Identifizierung der zugrunde liegenden Erkrankung liegen. Eine systemische antimykotische Behandlung sollte aufgrund des Risikos von Azol-Resistenzen nur bei schweren oder refraktären Erkrankungen angewendet werden.

Food For Thought

- Malassezia-Dermatitis ist eine häufige Hauterkrankung bei Hunden, aber selten bei Katzen.

- Sie ist oft sekundär zu einer Grunderkrankung, wie einer Allergie oder Endokrinopathie.

- Die Diagnose wird durch Zytologie und den Nachweis der Hefe Malassezia gestellt.

- Die Behandlung basiert auf topischen und/oder systemischen Antimykotika sowie der Behandlung der Grunderkrankung.

- Antimykotika-Resistenz ist ein aufkommendes Problem, das besondere Aufmerksamkeit erfordert.

Referenzen

Malassezia dermatitis in dogs and cats. Vet J. 2024 Apr:304:106084. doi: 10.1016/j.tvjl.2024.106084

Recherches Connexes

Dermatitis Katze, atopische Dermatitis, Dermatitis, Katze, bei der Katze, Dermatitis bei Katzen, Haut, Dermatose, Immunsystem, Dermatitis bei, Ursprung, Reaktion, Substanzen, Allergien, Tierarzt, Ursachen, Erkrankungen, alles, Umgebung, Behandlung, Krankheit, Bedarf, Symptome, Diät, Bluttest, Probleme, Miliardermatitis, Milchprodukte, Fell, Flöhe, Tier, Ekzem, Lektüre, Juckreiz, Haustier, Korb, Element, Entzündung, Pflege, Plaques, Fall, Artikel, Ratschläge, Hypersensibilität, Management, Fettsäuren, Diagnose, Hund, Form, Ohren, Bisse, DAPP, Allergene, Läsionen, Art und Weise, Begleiter, Leben, Nahrungsergänzungsmittel, Milben, Manifestationen, allergische Rhinitis, Haare, Parasiten, Superinfektionen, klinische Anzeichen, Störungen, Flohstiche, allergische Dermatitis, Medikamente, atopisches Ekzem