Malassezia est une levure naturellement présente sur la peau et les muqueuses des chiens et des chats. En cas de maladie sous-jacente, elle peut proliférer et causer des problèmes cutanés (dermatite, otite, paronychie). Le diagnostic est simple via cytologie, mais le traitement nécessite une approche globale, incluant l’identification et le traitement de la cause sous-jacente.

Introduction

Malassezia est un genre de levure commensale de la peau et des muqueuses des chiens et des chats. Elles peuvent proliférer en présence d’une maladie sous-jacente, provoquant une dermatite, une otite externe ou une paronychie secondaire. La dermatite allergique étant l’une des causes sous-jacentes les plus courantes, une investigation diagnostique est souvent indiquée. Les chats peuvent présenter divers autres problèmes sous-jacents, en particulier lorsque la dermatite à Malassezia est généralisée. Cet article passe en revue la présentation clinique, les comorbidités sous-jacentes, les considérations diagnostiques et le traitement de la dermatite à Malassezia chez les chiens et les chats, à la lumière des preuves émergentes de résistance antifongique.

Aspects physiopathologiques de la maladie associée à Malassezia

Métabolisme de Malassezia

Toutes les espèces de Malassezia, y compris M. pachydermatis, sont lipophiles et nécessitent une source de lipides exogène pour leur croissance. Les principales sources de lipides sur la peau sont les triglycérides et les acides gras libres produits par les glandes sébacées. Le cholestérol et les esters de cholestérol sont produits lors du renouvellement cellulaire naturel et de la dégénérescence des kératinocytes. Ces lipides cutanés influencent positivement la croissance des levures.

Malassezia peut également assimiler les phospholipides et utiliser l’azote organique et inorganique. Les sources d’azote peuvent conduire à la formation d’alcaloïdes indoliques, qui servent de ligands au récepteur des arylhydrocarbures (AhR) chez l’homme, influençant ainsi la fonction de diverses cellules exprimant ce récepteur et modulant différentes réponses biologiques associées à l’inflammation, à l’homéostasie immunitaire, à la pathologie cutanée, à la microflore cutanée et à la carcinogenèse. La croissance in vitro de Malassezia peut être stimulée par l’ajout d’asparagine, de pyridoxine ou de thiamine. Malassezia ne peut pas métaboliser les sucres, mais M. pachydermatis est capable d’assimiler certains glucides tels que le mannitol, le glycérol et le sorbitol.

Adhérence de Malassezia

L’interaction de Malassezia avec les kératinocytes est le point de départ fondamental de l’invasion de l’hôte par la levure. L’adhérence in vitro de M. furfur et M. pachydermatis aux kératinocytes atteint un pic à environ 2 heures. Les protéines/glycoprotéines de surface cellulaire sensibles à la trypsine jouent également un rôle dans l’adhérence des kératinocytes canins. En outre, une étude in vitro a montré que Malassezia utilise les glycosaminoglycanes (GAG) comme récepteurs de surface pour se lier aux kératinocytes, mais pas aux fibroblastes dermiques.

La façon dont Malassezia interagit avec les mélanocytes n’est pas complètement comprise, bien que ses métabolites, notamment l’acide azélaïque, les lipoperoxydes et la malassezine, aient été montrés comme jouant un rôle important en raison de leur potentiel cytotoxique et apoptotique. Cela pourrait expliquer le type dépigmenté à hypopigmenté du pityriasis versicolor humain. Cependant, le nombre de mélanocytes ne semble pas être affecté dans la peau malade, c’est plutôt la quantité de mélanine dans les mélanosomes et la distribution des mélanosomes dans la peau qui diffèrent.

Réponse immunitaire à Malassezia

Malassezia peut proliférer dans la couche cornée, la couche la plus externe de l’épiderme, entraînant l’accumulation de divers métabolites et allergènes. Les cellules de Langerhans épidermiques et les kératinocytes reconnaissent les antigènes de Malassezia, ce qui conduit à la formation de peptides antimicrobiens et de cytokines spécifiques, entraînant soit un état commensal “neutre” (Il-10, TGF-β), soit une réponse inflammatoire (Il-1, Il-6, Il-8, TNFα). En outre, les cellules de Langerhans épidermiques (et les cellules dendritiques dermiques si les antigènes pénètrent à travers l’épiderme dans le derme) migrent vers les ganglions lymphatiques régionaux, stimulant les lymphocytes T-helper naïfs à proliférer et à se différencier en cellules Th1 et/ou Th2 selon le profil cytokinique (Il-12, Il-4, Il-13). Les lymphocytes B activés se différencient en plasmocytes et produisent différents anticorps (IgG ou IgE) en fonction de leurs facteurs de co-stimulation. L’Il-2 et l’IFNγ induisent les IgG, tandis que l’Il-4 et l’Il-13 conduisent à une réponse anticorps IgE. Les IgG peuvent être protectrices, tandis que les IgE peuvent conduire à une sensibilisation et à l’activation des mastocytes.

Espèces de Malassezia

M. pachydermatis est l’espèce prédominante sur la peau saine des chiens et des chats, bien qu’elle soit comparativement moins fréquemment isolée chez les chats. D’autres espèces ont été rapportées chez les chiens, notamment M. sympodialis, M. furfur, M. obtusa, M. restricta, M. arunalokei, M. nana, M. slooffiae et M. globosa. Chez les chats, M. furfur, M. yamatoensis, M. japonica, M. dermatis, M. nana, M. obtusa, M. slooffiae, M. sympodialis et M. restricta ont été signalées. Dans l’ensemble, ces autres espèces ont tendance à être plus fréquentes chez le chat que chez le chien.

Présentation clinique de la dermatite à Malassezia

Prédisposition de la race

La dermatite à Malassezia est fréquente chez les chiens, mais rare chez les chats. Il n’existe pas de prédisposition claire en fonction du sexe ou de l’âge. Chez le chien, le West Highland White Terrier, le Cocker Spaniel américain, le Teckel, le Boxer, le Caniche, le Setter anglais, l’Australian Silky Terrier, le Shih Tzu et le Basset Hound sont des races présentant un risque accru de dermatite à Malassezia. Chez le chat, le Devon Rex et le Sphynx ont une charge élevée de Malassezia colonisatrices, ce qui les prédispose à la séborrhée huileuse et aux maladies de la peau liées à Malassezia.

Maladies sous-jacentes

Malassezia provoque généralement une dermatite superficielle, une otite externe et/ou une paronychie. Chez le chien, cela se produit à la suite d’ectoparasites, d’allergies (hypersensibilité aux piqûres de puces, dermatite atopique d’origine alimentaire et environnementale), d’endocrinopathies (hyperadrénocorticisme, hypothyroïdie, diabète sucré), de pyodermite superficielle, de troubles de la kératinisation ou, rarement, de maladies auto-immunes. Toutes ces maladies modifient l’environnement des levures de manière favorable. Chez le chat, la dermatite allergique, l’infection par le virus de la leucémie féline (FeLV), l’infection par le virus de l’immunodéficience féline (FIV), la dermatite exfoliative associée au thymome, la dermatite nécrolytique superficielle et l’alopécie paranéoplasique sont des déclencheurs rapportés de la dermatite généralisée à Malassezia. D’autres facteurs prédisposants tels que la génétique, l’humidité ambiante, la conformation anatomique (formation de plis cutanés) et l’administration de médicaments (par exemple, les médicaments immunomodulateurs) contribuent également au développement de la dermatite à Malassezia chez le chat et le chien.

Zones du corps touchées et présentation clinique

La dermatite à Malassezia peut être localisée ou généralisée. Chez le chien, les zones couramment touchées sont les pavillons auriculaires, les conduits auditifs externes, le museau, le cou ventral, les sites corporels ventraux, les cuisses médiales et les pattes. Chez la plupart des chats, les pavillons auriculaires, la face, le menton, le cou, les membres et l’abdomen ventral sont les plus fréquemment touchés, tandis que chez les races Sphynx et Devon Rex, le cou ventral, les aisselles, les zones inguinales et les pattes sont principalement affectés. En outre, les plis des griffes (chez le chat) et les plis cutanés (par exemple chez les races brachycéphales) peuvent être affectés.

Le prurit est variable. Les lésions cutanées comprennent l’alopécie, l’érythème, les croûtes, les squames, la lichénification et l’accumulation de débris kérato-sébacés, tandis que les oreilles ou les ongles présentent souvent un exsudat brun à noir, malodorant. La dermatite à Malassezia est généralement déclenchée par une maladie sous-jacente primaire. Un diagnostic définitif est facilement obtenu par cytologie directe et microscopie.

Diagnostic et identification de Malassezia

Evaluation directe et interprétation

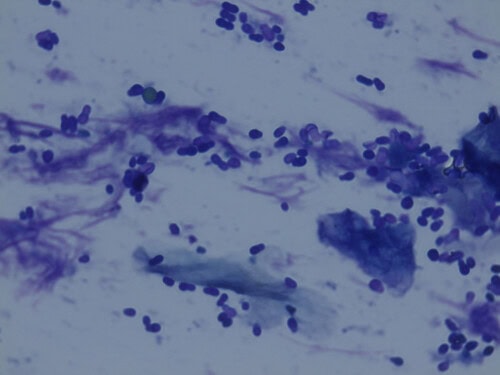

Une méthode utile, pratique et rapide pour diagnostiquer la dermatite à Malassezia est l’examen microscopique direct d’échantillons de ruban adhésif, de frottis d’impression, d’écouvillon de coton ou de raclage cutané. Pour une meilleure visualisation des éléments fongiques, de l’hydroxyde de potassium ou des colorants spéciaux tels que le bleu lactophénol, le bleu de méthylène, la coloration de Gram ou les colorants fluorescents peuvent être ajoutés à l’échantillon clinique. Malassezia est reconnaissable à son bourgeonnement unipolaire typique, souvent à base large, appelé “empreinte de pas”, “babushka” ou “cacahuète”.

En raison de nombreux facteurs d’influence, il n’existe pas de seuil clair quant au nombre d’organismes Malassezia considérés comme pathologiques en cytologie. Certains chercheurs suggèrent qu’un nombre supérieur à deux organismes par champ à fort grossissement (hpf) peut être considéré comme anormal. Un nombre accru de Malassezia en l’absence de cellules inflammatoires est défini comme une “surcroissance de Malassezia”, tandis que la présence de cellules inflammatoires indique une “dermatite à Malassezia“. Les auteurs suggèrent de ne pas interpréter le nombre d’organismes détectés par la cytologie seule, mais de le considérer parallèlement à l’histoire et à la présentation clinique. Par exemple, deux organismes Malassezia par hpf trouvés chez un patient atteint de dermatite chronique sèche avec d’abondants débris kérato-sébacés et une odeur rance pourraient être plus pertinents qu’un nombre plus élevé d’organismes Malassezia dans une zone de peau d’apparence relativement normale. Toute présence de lésions cliniques ou de prurit associée à un faible nombre de Malassezia en cytologie devrait être une indication pour un traitement antiseptique topique afin d’évaluer dans quelle mesure les levures contribuent aux signes cliniques présents.

Isolement en culture

La technique de la plaque de contact, où une surface d’agar est pressée contre la surface du test, a été utilisée en médecine humaine et vétérinaire ; elle est pratique, facile à réaliser, rapide et peu coûteuse. Les colonies de Malassezia peuvent être cultivées sur différents milieux de croissance. La gélose de Dixon modifiée ou la gélose dextrose de Sabouraud (SDA), couramment utilisées, peuvent être analysées après 3 à 7 jours d’incubation à 32-34 °C. Le pourcentage de dioxyde de carbone peut affecter la fréquence d’isolement et le nombre de colonies lorsque la SDA est utilisée. La gélose de Dixon modifiée est le milieu préféré pour Malassezia, car la supplémentation en lipides la rend appropriée aux levures lipophiles lorsque des espèces autres que M. pachydermatis sont impliquées. D’autres milieux de culture tels que Leeming-Notman, Ushijima ou la gélose chromogène Candida, tous supplémentés avec des composants lipidiques, conviennent également.

D’autres techniques de culture de Malassezia consistent à recueillir des raclures de peau, des écouvillons secs ou humides et des bandes adhésives. Dans une étude canine comparant l’échantillonnage par bande adhésive à l’échantillonnage par écouvillon sec chez des chiens atteints de dermatite chronique, la bande adhésive s’est avérée être la meilleure méthode.

Biopsies cutanées et histopathologie

Comme Malassezia peut être facilement détectée dans des échantillons cytologiques, les biopsies cutanées ne sont généralement pas effectuées pour confirmer un diagnostic de dermatite à Malassezia. Dans les préparations histologiques de biopsies cutanées de patients atteints, Malassezia peut être absent en raison de la préparation de la peau et/ou du traitement de l’échantillon, ou les changements peuvent être non spécifiques. Les modifications histologiques associées à la dermatite à Malassezia comprennent une hyperplasie épidermique et infundibulaire irrégulière prononcée, une hyperkératose parakératosique proéminente, un œdème intercellulaire diffus et une exocytose lymphocytaire, une pustulose éosinophile et une dermatite superficielle périvasculaire à interstitielle à dominance lymphocytaire. Si elles sont présentes, des levures à bourgeonnement unipolaire peuvent être trouvées à la surface ou dans la kératine infundibulaire.

Méthodes d’identification basées sur la biologie moléculaire

Pour la détection rapide de Malassezia et la détermination des espèces, on effectue généralement une analyse de la séquence d’ADN des gènes de l’ARNr ribosomique par des méthodes basées sur la PCR. Ces gènes sont hautement conservés entre les différentes espèces de Malassezia. Les gènes couramment analysés dans l’amas de gènes de l’ARNr comprennent les domaines 1 (D1) et 2 (D2) de la sous-unité 26 S, la petite sous-unité 18 S et les régions de l’espaceur transcrit interne (ITS1, ITS2) et 5,8 S. D’autres gènes secondaires utiles sont la chitine synthétase 2 (CHS2), l’ARN polymérase 1 (RPB1), l’ARN polymérase 2 (RPB2), la β-tubuline, le facteur d’élongation de la traduction 1 alpha (EF1-alpha), le cytochrome B mitochondrial (CYTB) et le composant 7 du complexe de maintenance des minichromosomes (MCM7).

Traitement

Considérations générales pour la dermatite à Malassezia

La cause primaire sous-jacente doit être identifiée et corrigée, si possible. En fonction de la gravité et de la distribution des lésions cutanées, un traitement topique seul peut être suffisant, ou une combinaison de traitement topique et systémique peut être nécessaire.

Tests de sensibilité aux antifongiques

Malgré l’utilisation régulière de médicaments antifongiques oraux dans la pratique générale, les tests de sensibilité antifongique des isolats de Malassezia sont rarement effectués en pratique vétérinaire et il n’existe pas de standardisation concernant la méthode, le milieu de culture, la taille de l’inoculum, le temps d’incubation et les critères du point final des concentrations minimales inhibitrices (CMI), ce qui rend l’interprétation des données et les recommandations difficiles.

Un groupe de recherche italien a évalué la sensibilité antifongique de M. pachydermatis dans divers milieux et a conclu que la culture dans du bouillon de dextrose de Sabouraud avec 1 % de tween 80, une suspension d’inoculum de réserve de 1 à 5 × 10^6 CFU/ml et un temps d’incubation de 48 heures sont optimaux. Une autre méthode utilisant le bouillon de Christensen avec 0,1 % de Tween 80 et 0,5 % de Tween 40, une taille d’inoculum d’environ 1 à 5 × 10^5 cellules de levure/ml et un temps d’incubation de 48 heures peut être considérée comme une alternative appropriée.

Des directives internationales standardisées pour les tests de sensibilité de Malassezia sont nécessaires de toute urgence afin que les tests de sensibilité antifongique puissent être largement proposés aux vétérinaires praticiens. Cela faciliterait la détection des isolats de Malassezia présentant des concentrations minimales inhibitrices d’antifongiques accrues et permettrait de choisir les médicaments antifongiques appropriés pour le traitement.

Sensibilité antifongique

M. pachydermatis, la principale espèce responsable de la dermatite et/ou de l’otite externe à Malassezia chez les petits animaux, peut présenter une résistance aux azoles, comme l’ont démontré deux études utilisant des isolats cliniques. La sensibilité réduite aux azoles chez Malassezia peut être causée par des mutations faux-sens, des altérations d’acides aminés, une quadruple duplication en tandem, une expression accrue d’ERG11, des altérations de la pompe d’efflux causées par la surexpression de gènes codant pour des transporteurs membranaires de la famille des transporteurs ABC (CDR1/CDR2) ou de la famille des principaux facilitateurs (MDR1), ainsi que par la formation de biofilm. Une étude réalisée en Asie de l’Est sur des chiens atopiques, utilisant le E-test (gélose dextrose de Sabouraud avec 0,5 % de Tween 40), a révélé des valeurs de CMI plus élevées pour le kétoconazole et l’itraconazole, tandis que dans une autre étude réalisée en Italie, mettant en œuvre la microdilution en bouillon de référence CLSI, les isolats cliniques de chiens malades ont montré des valeurs de CMI intermédiaires à élevées pour le fluconazole, le kétoconazole, l’itraconazole, le voriconazole, le miconazole et le posaconazole, démontrant qu’une résistance croisée à de multiples antifongiques azolés peut se produire. Un rapport utilisant le protocole M27-A3 a indiqué une moindre sensibilité (CMI élevées) à l’amphotéricine B, au clotrimazole, au miconazole, au fluconazole et à la nystatine, associée aux souches de M. pachydermatis de chiens malades.

Il existe quelques rapports chez le chien, où l’échec du traitement dû à une résistance a été suspecté cliniquement et confirmé plus tard in vitro par des tests de sensibilité antifongique. Une résistance a été rencontrée aux agents systémiques et topiques couramment utilisés, notamment l’itraconazole, le kétoconazole et le clotrimazole (augmentation de plusieurs fois de la CMI).

Conclusions

La dermatite à Malassezia est fréquente chez le chien, mais moins fréquente chez le chat. Chez les deux espèces, il existe des prédispositions raciales. M. pachydermatis est le plus souvent isolé chez les chiens et les chats malades. Les lésions cutanées comprennent l’alopécie, l’érythème, les croûtes, les squames, la lichénification et l’accumulation de débris kérato-sébacés, tandis que les oreilles ou les ongles présentent souvent un exsudat brun à noir et malodorant. Le prurit est variable. La dermatite à Malassezia est généralement déclenchée par une maladie sous-jacente primaire. Un diagnostic définitif est facilement obtenu par cytologie directe et microscopie. Il est nécessaire de disposer d’une méthodologie de culture et de sensibilité standardisée et disponible dans le commerce pour éclairer les décisions de traitement en cas de maladie réfractaire. Chez les patients atteints de dermatite à Malassezia, l’accent doit être mis sur le traitement topique et l’identification de la maladie sous-jacente. Le traitement antifongique systémique doit être réservé aux maladies graves ou réfractaires uniquement, en raison du risque de résistance aux azoles.

Food For Thought

- La dermatite à Malassezia est une affection cutanée courante chez les chiens, mais rare chez les chats.

- Elle est souvent secondaire à une maladie sous-jacente, comme une allergie ou une endocrinopathie.

- Le diagnostic est posé par cytologie et l’identification de la levure Malassezia.

- Le traitement repose sur des antifongiques topiques et/ou systémiques, ainsi que sur la prise en charge de la maladie sous-jacente.

- La résistance aux antifongiques est un problème émergent qui nécessite une attention particulière.

Références

Malassezia dermatitis in dogs and cats. Vet J. 2024 Apr:304:106084. doi: 10.1016/j.tvjl.2024.106084

Recherches Connexes

dermatite chat, dermatite atopique, dermatite, chat, chez le chat, dermatite chez le chat, peau, dermatose, système immunitaire, dermatite chez, origine, réaction, substances, allergies, vétérinaire, causes, affections, tout, environnement, traitement, maladie, besoin, symptômes, régime alimentaire, prise de sang, problèmes, dermatite miliaire, produits laitiers, pelage, puces, animal, eczéma, lecture, démangeaisons, animal de compagnie, panier, élément, inflammation, soins, plaques, cas, article, conseils, hypersensibilité, prise en charge, acides gras, diagnostic, chien, forme, oreilles, piqûres, dapp, allergènes, lésions, manière, compagnon, vie, compléments alimentaires, acariens, manifestations, rhinite allergique, poils, parasites, surinfections, signes cliniques, troubles, piqûres de puces, dermatite allergique, médicaments, eczéma atopique